Coelacanth

(artinya duri yang berongga, dari perkataan Yunani coelia, (berongga)

dan acanthos, (duri), merujuk pada duri siripnya yang berongga) IPA:

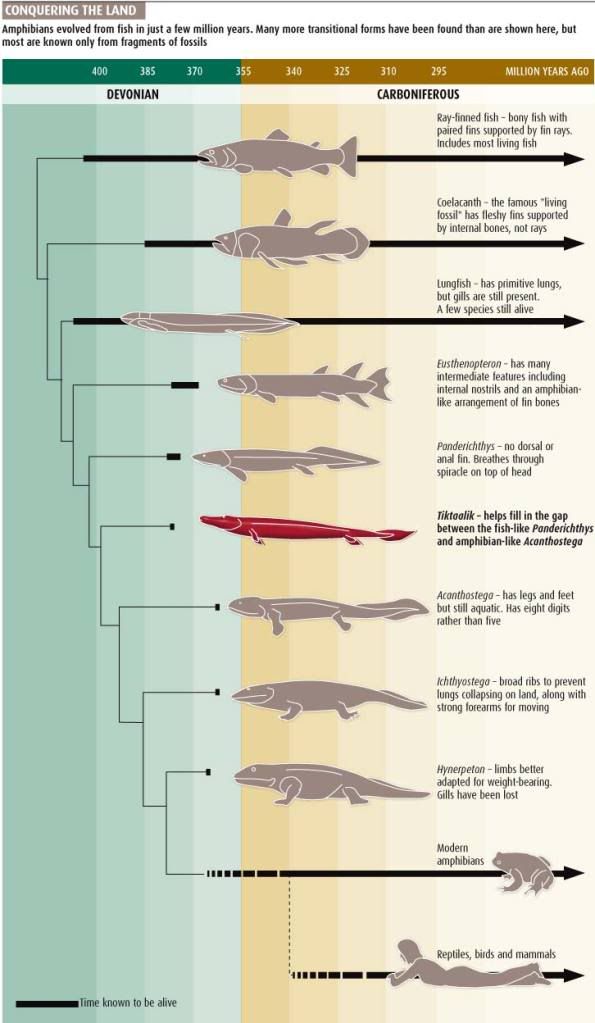

adalah nama ordo (bangsa) ikan yang antara lain terdiri dari sebuah

cabang evolusi tertua yang masih hidup dari ikan berahang. Coelacanth

diperkirakan sudah punah sejak akhir masa Cretaceous 65 juta tahun yang

lalu, sampai sebuah spesimen ditemukan di timur Afrika Selatan, di

perairan sungai Chalumna tahun 1938. Sejak itu Coelacanth telah

ditemukan di Komoro, perairan pulau Manado Tua di Sulawesi, Kenya,

Tanzania, Mozambik, Madagaskar dan taman laut St. Lucia di Afrika

Selatan. Di Indonesia, khususnya di sekitar Manado, Sulawesi Utara,

spesies ini oleh masyarakat lokal dinamai ikan raja laut. Coelacanth

terdiri dari sekitar 120 spesies yang diketahui berdasarkan penemuan

fosil.

Fosil Hidup

Sampai

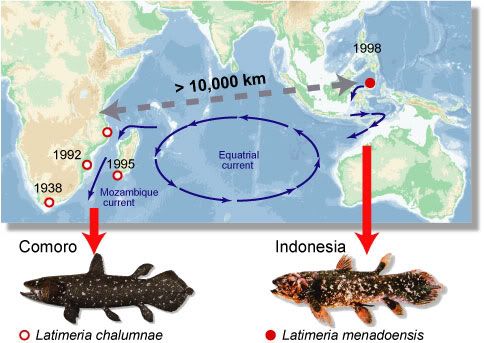

saat ini, telah ada 2 spesies hidup Coelacanth yang ditemukan yaitu

Coelacanth Komoro, Latimeria chalumnae dan Coelacanth Sulawesi,

Latimeria menadoensis. Hingga tahun 1938, ikan yang berkerabat dekat

dengan ikan paru-paru ini dianggap telah punah semenjak akhir Masa

Kretaseus, sekitar 65 juta tahun yang silam. Sampai ketika seekor

coelacanth hidup tertangkap oleh jaring hiu di muka kuala Sungai

Chalumna, Afrika Selatan pada bulan Desember tahun tersebut. Kapten

kapal pukat yang tertarik melihat ikan aneh tersebut, mengirimkannya ke

museum di kota East London, yang ketika itu dipimpin oleh Nn. Marjorie

Courtney-Latimer. Seorang iktiologis (ahli ikan) setempat.

Dr. J.L.B. Smith kemudian mendeskripsi ikan tersebut dan menerbitkan artikelnya di jurnal Nature pada tahun 1939. Ia memberi nama Latimeria chalumnae kepada ikan jenis baru tersebut, untuk mengenang sang kurator museum dan lokasi penemuan ikan itu. Coelacanth pertama yang ditemukan di Afrika Selatan, di hadapan Nn. Courtenay-Latimer, kurator museum East London. Pencarian lokasi tempat tinggal ikan purba itu selama belasan tahun berikutnya kemudian mendapatkan perairan Kepulauan Komoro di Samudera Hindia sebelah barat sebagai habitatnya, di mana beberapa ratus individu diperkirakan hidup pada kedalaman laut lebih dari 150 m. Di luar kepulauan itu, sampai tahun 1990an beberapa individu juga tertangkap di perairan Mozambique, Madagaskar, dan juga Afrika Selatan. Namun semuanya masih dianggap sebagai bagian dari populasi yang kurang lebih sama. Pada tahun 1998, enampuluh tahun setelah ditemukannya fosil hidup coelacanth Komoro, seekor ikan raja laut tertangkap jaring nelayan di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara.

Dr. J.L.B. Smith kemudian mendeskripsi ikan tersebut dan menerbitkan artikelnya di jurnal Nature pada tahun 1939. Ia memberi nama Latimeria chalumnae kepada ikan jenis baru tersebut, untuk mengenang sang kurator museum dan lokasi penemuan ikan itu. Coelacanth pertama yang ditemukan di Afrika Selatan, di hadapan Nn. Courtenay-Latimer, kurator museum East London. Pencarian lokasi tempat tinggal ikan purba itu selama belasan tahun berikutnya kemudian mendapatkan perairan Kepulauan Komoro di Samudera Hindia sebelah barat sebagai habitatnya, di mana beberapa ratus individu diperkirakan hidup pada kedalaman laut lebih dari 150 m. Di luar kepulauan itu, sampai tahun 1990an beberapa individu juga tertangkap di perairan Mozambique, Madagaskar, dan juga Afrika Selatan. Namun semuanya masih dianggap sebagai bagian dari populasi yang kurang lebih sama. Pada tahun 1998, enampuluh tahun setelah ditemukannya fosil hidup coelacanth Komoro, seekor ikan raja laut tertangkap jaring nelayan di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara.

Ikan

ini sudah dikenal lama oleh para nelayan setempat, namun belum

diketahui keberadaannya di sana oleh dunia ilmu pengetahuan. Ikan raja

laut secara fisik mirip coelacanth Komoro, dengan perbedaan pada

warnanya. Yakni raja laut berwarna coklat, sementara coelacanth Komoro

berwarna biru baja. Ikan raja laut tersebut kemudian dikirimkan kepada

seorang peneliti Amerika yang tinggal di Manado, Mark Erdmann, yang

kemudian bersama dua koleganya, R.L. Caldwell dan Moh. Kasim Moosa dari

LIPI, menerbitkan temuannya di Nature, 1998. Maka kini orang mengetahui

bahwa ada populasi coelacanth yang kedua, yang terpisah menyeberangi

Samudera Hindia dan pulau-pulau di Indonesia barat sejauh kurang-lebih

10.000 km.

Belakangan,

berdasarkan analisis DNA-mitokondria dan isolasi populasi, beberapa

peneliti Indonesia dan Prancis mengusulkan ikan raja laut sebagai

spesies baru Latimeria menadoensis. Dua tahun kemudian ditemukan pula

sekelompok coelacanth yang hidup di perairan Kawasan Lindung Laut

(Marine Protected Areas) St. Lucia di Afrika Selatan. Orang kemudian

menyadari bahwa kemungkinan masih terdapat populasi-populasi coelacanth

yang lain di dunia, termasuk pula di bagian lain Nusantara, mengingat

bahwa ikan ini hidup terisolir di kedalaman laut, terutama di sekitar

pulau-pulau vulkanik. Hingga saat ini status taksonomi coelacanth yang

baru ini masih diperdebatkan. Pada bulan Mei 2007, seorang nelayan

Indonesia menangkap seekor coelacanth di lepas pantai Provinsi Sulawesi

Utara. Ikan ini memiliki ukuran sepanjang 131 centimeter dengan berat 51

kg ketika ditangkap.

Catatan Lain

Coelacanth

memiliki ciri khas ikan-ikan purba, ekornya berbentuk seperti sebuah

kipas, matanya yang besar, dan sisiknya yang terlihat tidak sempurna

(seperti batu). Di Bunaken pernah ditemukan seekor coelacanth hidup

berenang dengan bebasnya. Ukurannya kira-kira 2/3 tubuh orang dewasa dan

tubuhnya berwarna ungu gelap.

0 komentar:

Posting Komentar